-

ヒートショック、脱水にも注意!

乾燥による脱水は、血液を濃い状態に! ■冬の脱水を防ぐための対策 冬場は空気が乾燥し、気温も低いため、脳梗塞や心筋梗塞のリスクを高める脱水状態になりやすくなりま… -

循環器系に深刻な影響が・・・

冬は寒さによる血管収縮や脱水で血圧が変動しやすく、特に朝晩や暖かい部屋から寒い場所への移動(ヒートショック)で血圧が急上昇し心臓に負担をかけ、脳卒中や心筋梗… -

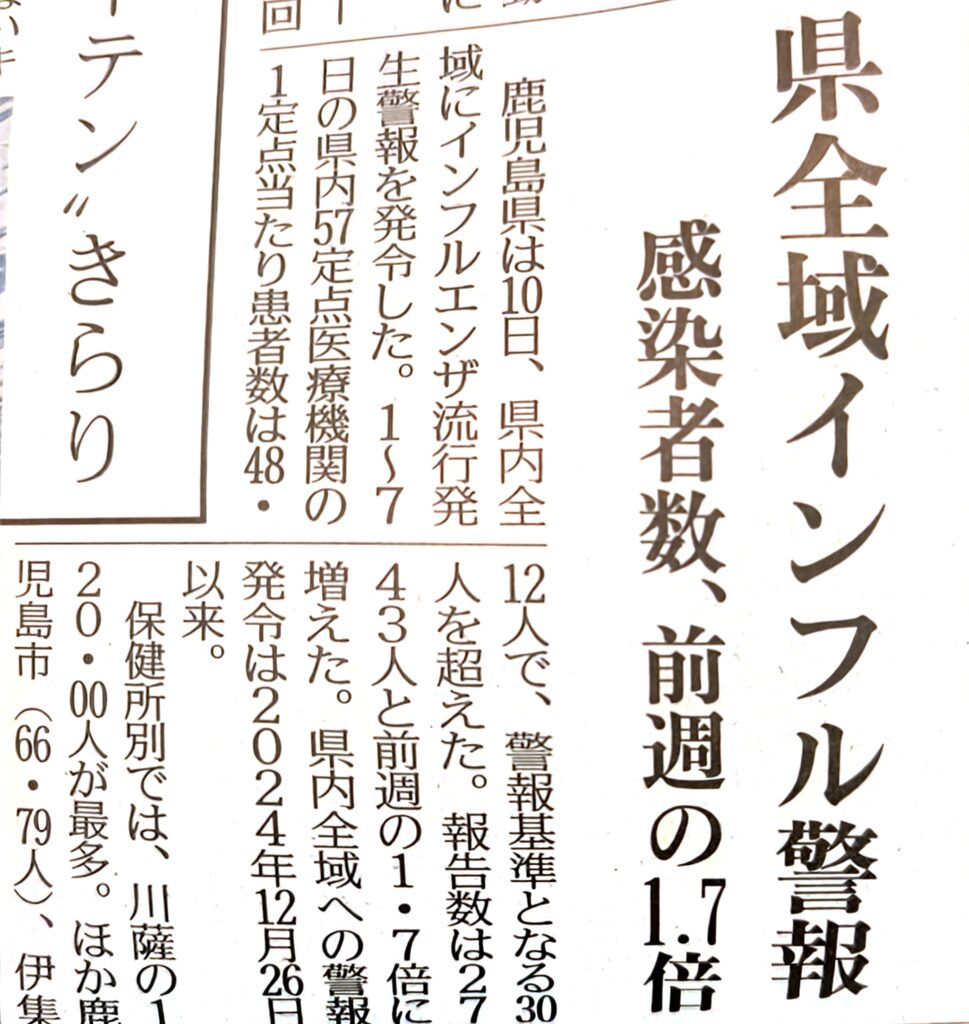

インフルエンザ流行発生警報

鹿児島県は10日、県内全域にインフルエンザ流行発生警報を発令しました。 風邪やインフルエンザなどのウイルスは1日で100万倍も増殖するといわれています。人間は免疫シ… -

12月〜3月が流行シーズンです!

■インフルエンザと普通の風邪との違い 一般的に、風邪は様々なウイルスによって起こり、のどの痛み、鼻汁、くしゃみや咳等の症状が中心で、全身症状はあまり見られませ… -

巡りをととのえましょう

■巡りを整えるための具体的な対策 血液の巡りを良くし、冷えにくい体を作るためには、日常生活の中で以下の点を意識することが効果的です。 1. 体を温める「食事」の工… -

『生姜酵素』作ってみませんか?

■生姜酵素の主な効果 ① 体を温める(冷え対策) 生姜に含まれる ジンゲロール や ショウガオール は血流を良くして、体をポカポカにしやすい成分です♨️ 酵素により発酵… -

あなたの冷えは・・・

■冷えの主な原因は、体が深部体温を維持するために手足への血流を減らすことです。この血流の低下は、体内のエネルギー生産が不十分で代謝が悪くなることや、運動不足、… -

飲む【美容液】

福山雅治さんが愛用している【飲む美容液・瓊玉膏】 には、こんな働きが‼️ 【主な効果・働き】 ① 疲れやすい・体力低下の改善 ・虚弱体質 ・慢性疲労 ・病後・産後の回… -

逆流性食道炎

逆流性食道炎とは、胃の内容物(胃酸を含む)が食道に逆流することで、食道の粘膜に炎症が起きる病気です。食道には胃酸から守る防御機能がほとんどないため、胃酸に繰…

-

牡蠣と疲れ

食事メニューは、食後の疲れ軽減に焦点を当てた提案です。具体的には、玄米、全粒粉パン、そばといった黒っぽい食品を選んで糖質を控え、ベリー、コーヒーゼリーを果物やデザートに摂ることで血糖値の急上昇を防ぎます。さらに、亜鉛などが豊富な牡蠣を食... -

疲れと糖化

疲労の主な原因は、エネルギー産生の際に発生する活性酸素が細胞を傷つけ、修復が追いつかず、脳が疲労を感知することにあります。 また、糖質過多による「糖化」が活性酸素の発生を促し、疲労を助長します。疲労を軽減するには、活性酸素を減らし、エネル... -

疲労

疲労は発熱や痛みと共に人体の「休養アラーム」ですが、慢性化すると病気(慢性疲労症候群)に該当します。細胞は酸素利用時に生まれる活性酸素によって傷つくと、エネルギー源ATPが不足し、疲労因子が作られ「疲れ」として現れます。疲労を軽減するには、... -

自律神経乱れていませんか?

疲労、ストレス、季節の変わり目は自律神経を乱し、動悸、立ちくらみ、めまい、手足の冷え、肩こり、下痢や便秘、息苦しさ、疲労感、食欲低下、やる気の低下、といった様々な症状を引き起こします。 自律神経の乱れによる主な症状 循環器系 動悸、息切れ ... -

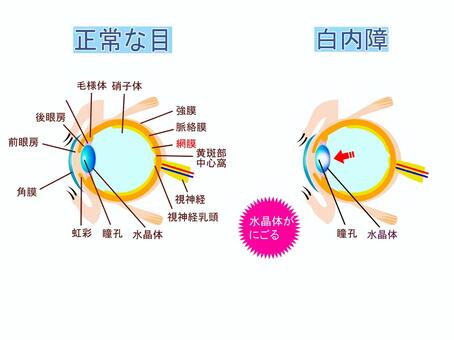

白内障〜白くぼやける・まぶしい〜

白内障は、目のレンズである水晶体が濁ることで視界が白くぼやけたり、まぶしさを感じたりする病気です。加齢によるたんぱく質の変質、水晶体への栄養補給不足、水分減少などが原因で、放置すると失明のリスクもあるため、視界に異変を感じたら眼科を受診... -

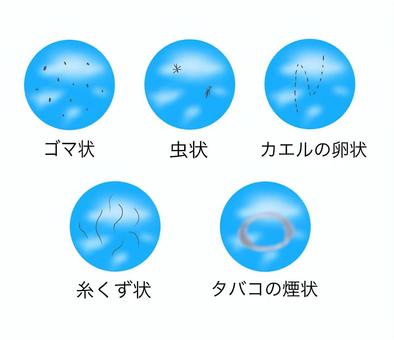

飛蚊症〜虫や糸くずが見えたら〜

飛蚊症は、視界に虫や糸くずのような黒い影が動いて見える症状です。多くは加齢による硝子体の濁りが原因の生理的なものですが、網膜裂孔・剥離、硝子体出血、ぶどう膜炎などの病的飛蚊症の場合、急増時や視力低下、視野欠損、光視症(蚊が見える前に光が... -

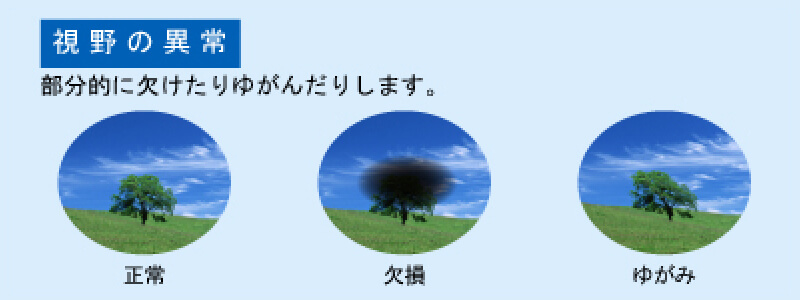

加齢黄斑変性症〜歪み・見えにくい〜

加齢黄斑変性症は、加齢により網膜の中心部(黄斑)が傷み、物が歪んで見える「変視症」や中心部が見えにくくなる「中心暗点」が生じる病気です。進行すると失明に至るリスクもあり、早期の眼科受診が必要です。 ■主な種類には、進行がゆっくりな「萎縮型... -

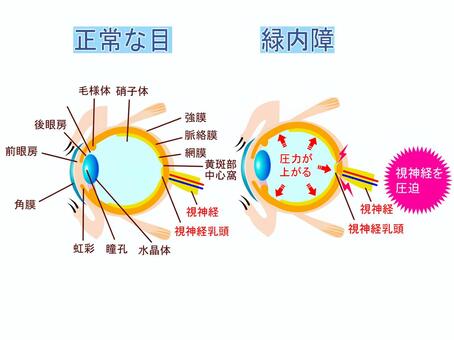

緑内障〜視野のかすみや見えづらさ〜

緑内障とは、眼圧が高くなることなどで視神経が傷つき、視野が狭くなる病気です。多くの場合、自覚症状がないまま進行し、日本の失明原因の第一位とされています。一度失った視野は回復できないため、早期発見と治療で進行を遅らせることが重要です。 ●主... -

肝腎要

肝臓と腎臓は、体内の有害物質を処理する上で重要な役割を担っています。肝臓は有害物質を代謝し、腎臓は尿として排泄します。どちらかの機能が低下すると、もう一方に負担がかかり、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。 肝臓の役割:肝臓は、体... -

脱水にご注意を

夏の巡りを健康に保つためのポイントは、特に脱水に注意し、こまめな水分補給を心がけることです。汗を大量にかくため、水分不足になると脱水症状を引き起こし、血流が悪くなったり、血栓ができやすくなったりします。特に高齢者はのどの渇きを感じにくい...