-

ヒートショック、脱水にも注意!

乾燥による脱水は、血液を濃い状態に! ■冬の脱水を防ぐための対策 冬場は空気が乾燥し、気温も低いため、脳梗塞や心筋梗塞のリスクを高める脱水状態になりやすくなりま… -

循環器系に深刻な影響が・・・

冬は寒さによる血管収縮や脱水で血圧が変動しやすく、特に朝晩や暖かい部屋から寒い場所への移動(ヒートショック)で血圧が急上昇し心臓に負担をかけ、脳卒中や心筋梗… -

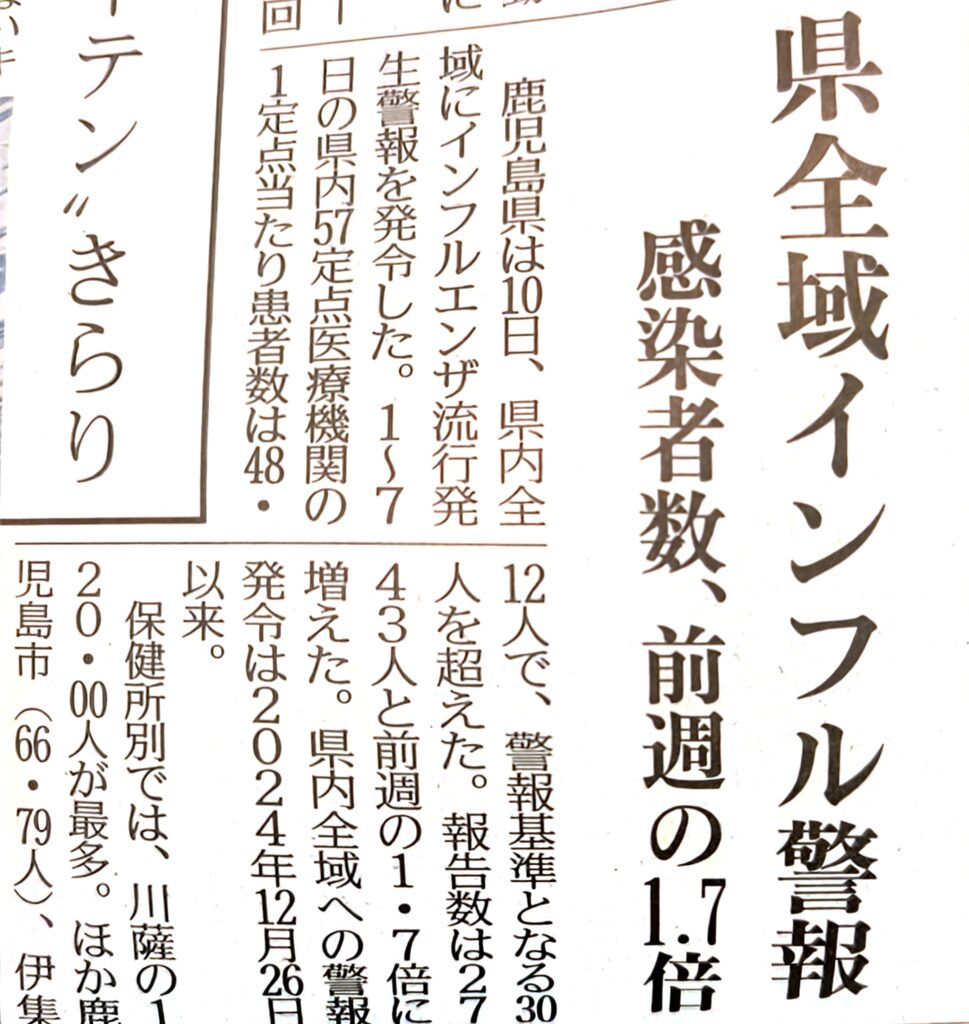

インフルエンザ流行発生警報

鹿児島県は10日、県内全域にインフルエンザ流行発生警報を発令しました。 風邪やインフルエンザなどのウイルスは1日で100万倍も増殖するといわれています。人間は免疫シ… -

12月〜3月が流行シーズンです!

■インフルエンザと普通の風邪との違い 一般的に、風邪は様々なウイルスによって起こり、のどの痛み、鼻汁、くしゃみや咳等の症状が中心で、全身症状はあまり見られませ… -

巡りをととのえましょう

■巡りを整えるための具体的な対策 血液の巡りを良くし、冷えにくい体を作るためには、日常生活の中で以下の点を意識することが効果的です。 1. 体を温める「食事」の工… -

『生姜酵素』作ってみませんか?

■生姜酵素の主な効果 ① 体を温める(冷え対策) 生姜に含まれる ジンゲロール や ショウガオール は血流を良くして、体をポカポカにしやすい成分です♨️ 酵素により発酵… -

あなたの冷えは・・・

■冷えの主な原因は、体が深部体温を維持するために手足への血流を減らすことです。この血流の低下は、体内のエネルギー生産が不十分で代謝が悪くなることや、運動不足、… -

飲む【美容液】

福山雅治さんが愛用している【飲む美容液・瓊玉膏】 には、こんな働きが‼️ 【主な効果・働き】 ① 疲れやすい・体力低下の改善 ・虚弱体質 ・慢性疲労 ・病後・産後の回… -

逆流性食道炎

逆流性食道炎とは、胃の内容物(胃酸を含む)が食道に逆流することで、食道の粘膜に炎症が起きる病気です。食道には胃酸から守る防御機能がほとんどないため、胃酸に繰…

-

紫外線対策に「飲むサングラス」

■サングラスだけでは防げない“盲点” ・曇りの日でも紫外線は80%以上降り注ぐ 晴れていなくても、目は常に紫外線にさらされています。 ・室内や日陰でも、反射光が目を直撃 ・コンクリートや水面からの反射光は目の高さに届きやすい。 ・サングラスは“かけ... -

365日、目のUVケア!!

飲むサングラスで365日、目のUVケア!! ■なぜ「目は」日焼けするか? 目は、唯一”外に出た臓器” まぶたを開ける限り、常に光と空気にさらされ、紫外線ダメージを直接受けやすい器です。 ■紫外線が目に与える5つのダメージ ① 水晶体の酸化→ 白内障の原因に 紫... -

夏バテ対策の生活アドバイス

🍉 夏バテ対策の生活アドバイス(漢方的視点) 1. 冷たい飲食を控える → 胃腸の機能低下を防ぐ 2. 水分はこまめに・常温で → 体を冷やしすぎないように 3. しっかり汗をかく工夫(軽い運動・入浴) → 「湿」を排出しやすくする 4. 夜ふかしを避け、睡眠... -

夏バテ対策

夏バテは、暑さや湿気による体力消耗・胃腸の働きの低下・自律神経の乱れなどが重なって起こる体調不良です。漢方では、体の「気(エネルギー)」や「水(体内の水分)」のバランスを整えることで、夏バテの予防・改善を目指します。 🌿 漢方で考える「夏... -

なぜ、自律神経が乱れるのか・・・

■自律神経の乱れの主な原因 1. 精神的・身体的ストレス 過労、緊張、不安、対人関係の悩みなど心配事が続いたり、プレッシャーのかかる環境が続くと、自律神経(特に交感神経)が過剰に働き、バランスが崩れます。 2. 不規則な生活習慣 寝不足・夜ふかし・... -

起立性調節障害の原因

【原因は自律神経の乱れかも・・・?] 人は立っている状態では血液は重力によって下に溜まっていきます。 そのままだと頭に血液が回らなくなってしまうので、自律神経の交感神経を興奮させ、 血管を収縮し、心臓の動きを増やし血液が下に溜まらないようにしま... -

起立性調節障害

思春期前後の中〜高校生に多い! 起立性調節障害の方、 ぜひ一度ご相談ください。 ■起立性調節障害とは、主に小中高生などの成長期の子どもに多く見られる。自律神経のバランスの乱れによって、立ち上がった時などに脳や全身への血流がうまく調節できなく... -

虚弱体質チェック

いくつ当てはまるかチェックしてみましょう! 気持ち □勉強や仕事でストレスが溜まっている □疲れると神経が苛立ってイライラする □頼まれると断れずに頑張りすぎてしまう 体質・生活環境 □素足で廊下に足跡がつく程の脂汗 □お腹を触られるとくすぐったい ... -

胃腸バテ

梅雨も明け本格的な夏がやってきました☀️ この時期は「胃腸バテ」のお客様の相談が増えます。 「胃腸バテ」の主な症状は ・食欲不振(あまり食べたくない)・胃もたれ・胸やけ・お腹がゆるい、下痢ぎみ・吐き気・腹痛・体がだるい、疲れやすい 原因は? 1.... -

虚弱体質チェック

いくつ当てはまるかチェックしてみましょう! 食事・生活リズム □好き嫌いが多く偏食ぎみ □肉食中心 □外食しがち □冷たい飲み物が好き □お菓子や炭酸飲料が好き □インスタント食品をよく食べる □寝起きが悪く、朝は不機嫌 □朝食は食べない □長風呂は嫌い